福祉事業を開業したり、立ち上げる際に気になるのが資金面だと思います。福祉施設は要件を満たした物件を抑え、かつ人員も始めから用意していなくてはいけないため、かなりの運転資金が必要となります。そこで使えるのが福祉事業専門の融資である「福祉医療貸付事業」です。そこで今回は、福祉医療貸付事業について、申し込み方法から審査を通過するポイントまで詳しくお伝えします。

福祉医療貸付事業とは

福祉医療貸付事業は、WAM NET(ワムネット)が受け付けている、福祉、医療事業者専門の融資となります。WAM NET(ワムネット)は、独立行政法人 福祉医療機構が運営している、福祉、医療の総合サービスサイトです。福祉、医療関係者なら一度は目にしたことがあるかもしれませんね。

福祉医療貸付事業の特徴

福祉医療貸付事業は、介護サービスや医療、福祉サービスの充実を提供したいという国の意向を反映した政策融資となっており、国の資金が財源となっており、福祉・医療機関に対して積極的な貸付を行っています。

福祉医療貸付事業の特徴は、なんといっても長い償還期間と貸付利率です。返済期間は最大で30年、また利率も0.7%~1.7%と、非常に低く設定されており、これから開業を考えている起業家にとっては大変頼もしい融資条件となっています。また、貸付は老人ホームや福祉事業所などの福祉事業向け、病院や診療所などの医療向けの2種類に分かれています。

また、一定の利率を上乗せすることで、連帯保証人不要で融資を受けることも可能です。融資を受けたいけれど、連帯保証人を用意するのは厳しい、そんな方でも申し込みが可能なのはとてもありがたいですね。

| 対象施設 | 特別養護老人ホーム、保育所、就労継続支援事業所、就労移行支援事業所等 |

| 貸付金の種類 | 建築資金、設備備品等、土地取得資金、経営資金 |

| 償還期間 | 30年以内 |

| 利率 | 0.7%~1.7% |

福祉貸付制度の申し込み条件

では、こちらには一体どういった方が申し込み可能なのでしょうか。実際の申し込み条件を、今回は福祉貸付制度についてみていきたいと思います。

申し込み資格

申し込みについては、これから法人を作ろうと思っている個人でも、またすでに法人を運営している方でも、対象の施設を開業しようとしている方であれば、どなたでも可能となっています。

融資金額

融資金額については、担保のあり、なしや設置する施設の種別によって異なっています。具体的には設置する施設のために必要な金額に融資率を乗算したもの、または担保に70%を乗算したもののどちらか低い方が融資の限度額となっています。

融資金額はいずれかで低い方で計算

➀(基準事業費-法的制度的補助金)×融資率

➁ 担保評価額×70%

※基準事業費・・施設における定員に基準単価と利用人数をかけたものや、設備費、経営資金などを合計した金額

※法的制度補助金・・社会福祉施設等設備補助金など補助金の金額

※融資率・・機構が定めた融資率・・開業する施設により70%~80%と幅がある。

詳しくは、こちらのパンフレットを参照下さい。

利率

利率は、年0.7%~1.7%となっており、開業する施設や、その他の条件により変動します。また償還期間が10年を超える場合は、完全固定金利、または10年ごとの金利見直し制度のどちらかを選択することができます。

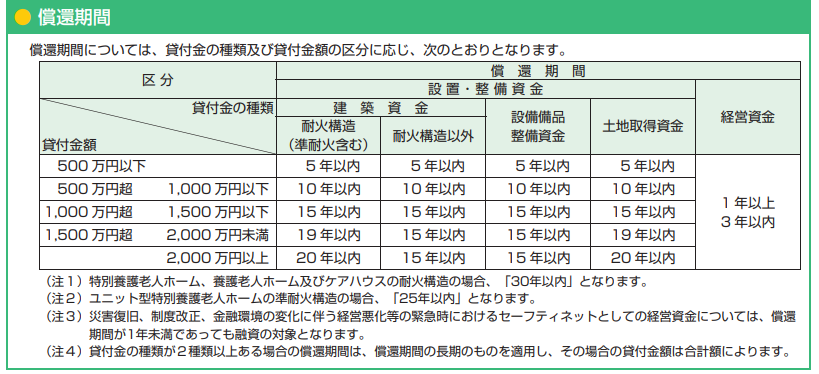

償還期間

償還期間については、借り入れ金額や設備によってことなっており、最大で30年、最短で5年以内となっています。また、返済期間によって返済を1年~3年の範囲で据え置くことが可能となっています。

https://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/2023_fukushi-kashitsuke_yuushinogoannai.pdf

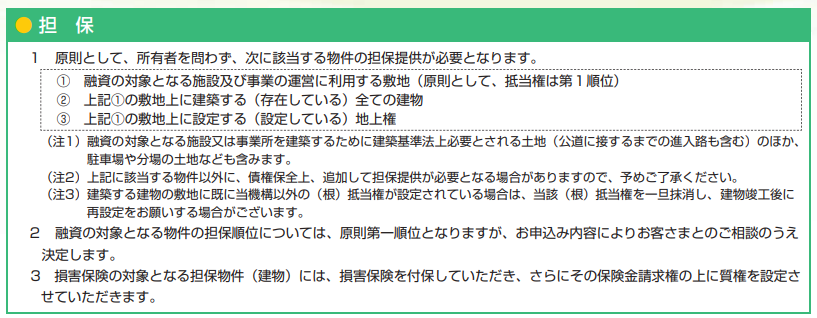

担保

原則として担保が必要となります。ただし、担保については、建築する設備や地上権を担保とすることも可能となっています。また、保証人を立てない保証人不要制度も利用可能ですが、その場合は、利率が0.05%上乗せとなります。

https://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/2023_fukushi-kashitsuke_yuushinogoannai.pdf

融資条件の優遇措置

福祉貸付制度では、設置する施設だったり、感染症対策やICT導入によって、融資率や金利、据え置き期間などに優遇措置を受けることが可能です。ここでは代表的な優遇措置を紹介します。

感染症対策を伴う整備事業に係る優遇融資

感染症発生に向け、感染症発症者用の個室の設置や陰圧・空調整備など感染症対策を伴う施設整備を行う社会福祉施設等に対し、融資率等を優遇する融資を実施します。

融資率70~80%→95%

介護ロボット・ICT の導入に係る優遇融資

介護ロボットの導入、ICTの導入に係る事業については、一定の利率を上乗せしたうえで、無担保貸付を受けることが出来ます。

300万円までの無担保貸付

建物の賃借を伴う施設整備に係る優遇融資

建物の賃借を伴う施設整備(土地取得資金との併用は除く。)については、一定の利率を上乗せしたうえで、無担保貸付の限度額を引き上げる優遇融資を実施します。

300万円→3000万円

その他、詳しい優遇措置についてはこちらのパンフレットを参照してください。

団体信用生命保険特約制度

また、福祉貸付制度では、団体信用生命保険特約制度を利用できます。団体信用生命保険特約制度とは、もし融資を受けたものが障害や死亡等で返済不可能となった場合に、保険金で借入金を返済してくれる制度です。制度を利用することで、万が一の場合に融資の返済が可能となります。

融資申し込みの流れ

福祉医療貸付事業は、福祉施設の開業等を目的としているため、申し込みにあたり、施設に関する調査等が入る可能性がありますが、基本的な流れは、相談→申し込み→審査→決済→融資→返済と、通常の融資と同じ流れになっています。

また、申し込みから貸付けまでは最低でも3か月程度の期間がかかる見込みです。必要な時期に間に合うように、逆算して申し込みを行う様にしましょう。

➀相談

福祉事業貸付の場合は、施設が開業可能かどうかなどの判断が必要になってくるため、まずは相談をしてもらうと融資への流れがスムーズです。WAMネットのページから予約できるので、融資相談を予約しましょう。また、相談の際は、決算書や試算表、計画敷地の図面等がある場合は容易の上、相談しましょう。

➁申し込み

相談により融資の感触が得られたら申し込みに移りましょう。施設によっても異なりますが、申し込みに必要な書類は大体以下の通りとなります。

- 福祉貸付金借入申込書類

- 借入申込書

- 都道府県・市区町村意見書

- 法人の概要

- 建築工事費等見積書

- 建築資金等の贈与者

- 協調融資期間の承諾書

- 資金収支見込計画書

- 既往借入金の状況

- 敷地、建物、担保予定の状況

- 施設建築及び抵当権設定にかかる確認書

- 連帯保証人承諾書

③審査

申し込みが受理されると審査に移ります。必要に応じて、施設の実地調査や行政庁、金融機関等による、周辺調査が実施されます。

➃貸付内定通知

審査が無事に完了すると、貸付内定通知書が送られてきます。内定通知書を受け取ったら、融資の希望時期等を提出し、契約書を受け取り、返送します。

担保がある場合は、抵当権等の設定を行います。

➄資金交付の請求

契約書を送付したら、交付希望日の2週間前までに、資金交付請求書を提出します。その後、抵当権の追加設定や、火災保険質権などの設定を行います。

⑥資金振り込み・事業完成報告

資金が振り込まれ、事業所が完成したら、事業完成報告書及び添付書類の提出を行いましょう。

融資までの流れはこちらの書類でも詳しく確認出来ます。

融資を受けるポイント

福祉貸付事業の融資は、返済期間が長く低金利であったり、保証人不要で受けられる、利率が低い、優遇措置があるなど、非常に魅力的なので、ぜひとも活用したいところですよね。そこで融資を受けるためのポイントについて紹介します。ここで紹介したポイントを抑えて、ぜひ融資をに申し込んでみて下さい。

- 法人運営の健全性→反社会勢力などと付き合いがないか、不正はないか

- 資金計画の妥当性→資金不足などにならない資金計画が練られているか

- 入居者やスタッフ処遇→労基法違反などはないか

- 建築規模の妥当性→施設の要件を満たしているか、収益性があるか

- 借入額の適正規模の妥当性→施設の事業費等と乖離がないか

- 実施事業の確実性→事業運営の計画は問題ないか、運営はしていけるものか

福祉貸付は、国の資金を財源としており、事業が健全かどうかはもちろん、融資額が事業と離れすぎていないか、コンプライアンスなどは問題ないかなど細かい点もチェックされます。通常通りに施設運営を進めていれば問題ないと思いますが、今一度事業計画書などをしっかりと確認しておくといいでしょう。

まとめ

福祉医療貸付制度は、福祉事業を開業したいという人の強い味方です。本記事を参考に、ぜひ申し込みを検討してみてください。また、補助金なども活用すれば、資金面はより安定しますので、合わせてその他の資金調達方法も検討してみましょう。