以前からコンビニなどで外国人労働者を見ることはありましたが、最近では、介護、福祉といった業界でも、外国人の方を見かけることも珍しくありません。人口減少で労働力不足が叫ばれる中で、外国人労働者の存在は、福祉、介護業界においても新たな選択として注目されています。そこで本記事では、外国人労働者の雇用に役立つ、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)についてや、外国人労働者の現状、雇用する際のポイントなどを紹介します。

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)とは

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、外国人労働者を雇い一定の条件を満たした場合に支給される助成金です。外国人労働者を雇う場合、文化や言語といった様々な隔たりを乗り越えつつ、労働者としてしっかりと戦力になってもらうための環境整備などにコストがかかります。本補助金は、そういった外国人特有の事情に対応するための助成金となっています。

外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。

厚生労働省『人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)』

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の支給要件

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の支給における主要な条件は下記となります。なお、下記以外にも雇用関係助成金共通の要件などもありますので、必ず厚生労働省のホームページ等で詳細をご確認ください。

1.外国人労働者を雇用している事業主であること

2.認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置(1及び2の措置に加え、3~5のいずれかを選択)を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること

(1)雇用労務責任者の選任(必須)

ー雇用労務責任者を事業所ごとに選任し、雇用する外国人労働者に周知するとともに、1回以上の面談を行う。

(2)就業規則等の多言語化(必須)

ー就業規則、労働協約、労働条件通知書、雇用契約書のいずれかを多言語化し、計画期間中に、雇用する外国人労働者に周知する。

(3)苦情・相談体制の整備(選択)

(4)一時帰国のための休暇制度の整備(選択)

(5)社内マニュアル・標識類等の多言語化(選択)

3.就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が15%以下であること

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の支給額とは

- 受給要件をすべて満たした場合に、1制度導入につき20万円(上限80万円)が支給されます。

- 支給対象経費

- 計画期間内に、就労環境整備措置を導入し実施した経費を対象とします。また、事業主から外部の機関又は専門家等(以下「外部機関等」という)に委託した場合は支払が完了した以下の経費を対象とします。

- (1)通訳費

- (2)翻訳機器導入費(雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限る)

- (3)翻訳料(社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)

- (4)弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限り、顧問料等は含まない)

- (5)社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)

外国人労働者の実態は?

外国人労働者を雇用する上では、外国人労働者についての理解が欠かせません。ここでは、外国人労働者の実態や雇用における注意点やポイントについて紹介します。

統計からみる外国人労働者

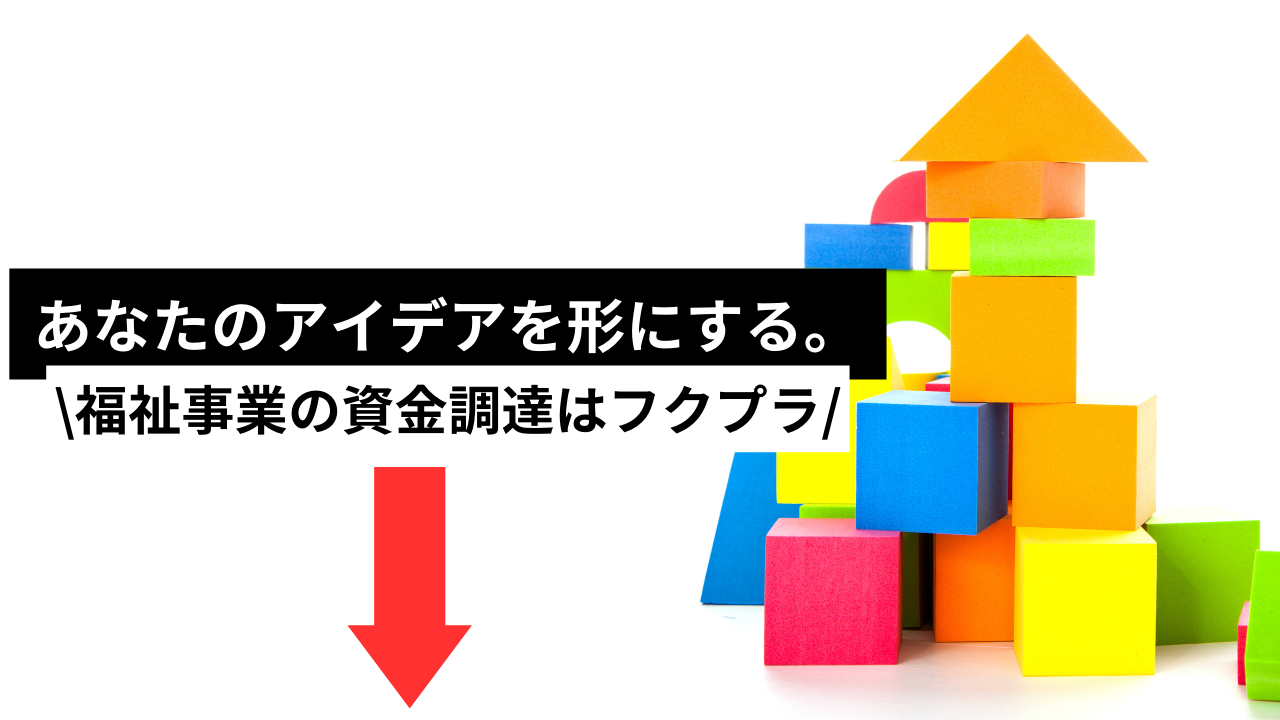

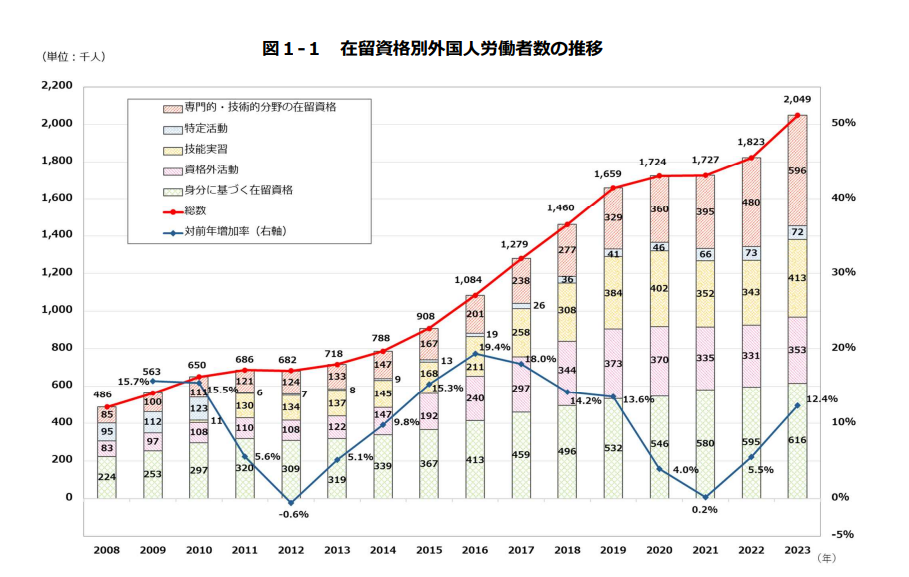

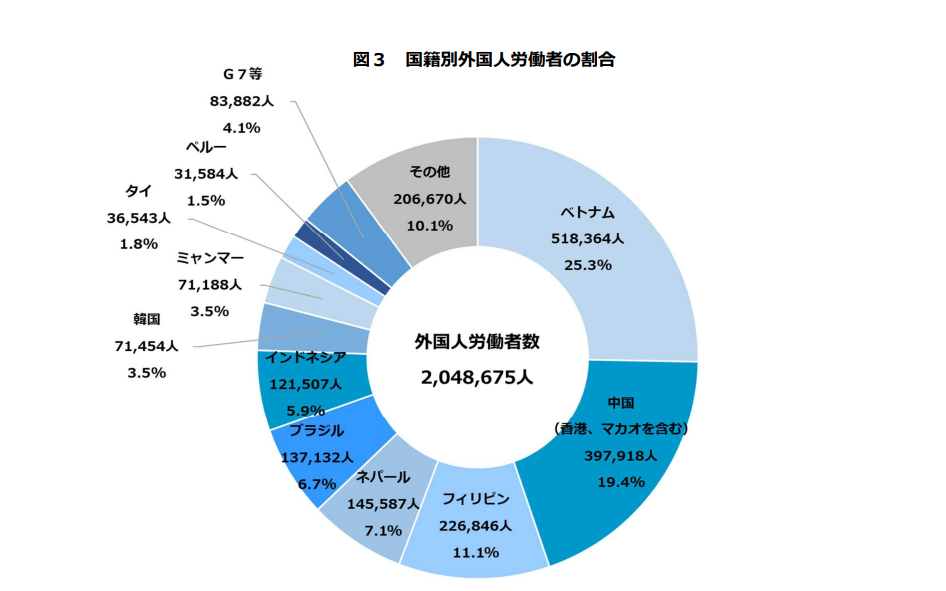

外国人労働者の実態について、調べてみましょう。2023年10月末時点で、外国人労働者数は初めて200万人の大台を突破し、過去最高を更新しました。外国人を雇用する事業所数も過去最高の318,775所となり、前年比6.7%の増加を記録しています。外国人労働者は、もはや一時的な補完労働力ではなく、日本経済を構造的に支える不可欠な存在へと変貌を遂げたことを明確に示している。

産業別では、製造業が圧倒的に多く、ついてサービス業、小売業と続きます。

国籍別では、ベトナム人が最多となっており、中国人、フィリピン人と続きます。

外国人労働者をとりまく制度とは

外国人労働者を雇う上で理解しておかなくてはいけないが、外国人労働省にまつわる雇用制度です。ここでは、外国人の雇用制度について解説します。

外国人が労働できるかどうかは在留資格(ビザ)で決まる

外国人労働者を雇う際には、就労可能な外国人を覚えておきましょう。日本では、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格(ビザ)の範囲内において、就労が認められています。対象の方がどの在留資格を持っているかは必ず雇用前に確認しておきましょう。

1.在留資格に定められた範囲で就労が認められている在留資格

在留資格に定められた範囲で就労が認められている在留資格は、下記の18種類となります。

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定活動(ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士、ポイント制等)

2.就労活動に制限がない在留資格 4種類

在留資格の中には、制限がない資格もあります。 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の場合は、労働に制限はありません。

技能実習と特定技能とは

在留資格の中でも技能実習と特定技能は共に在留資格ですが、制度が混乱しやすいという方も多いのではないでしょうか。ここでは、両者の違いについて説明します。

技能実習とは

技能実習とは、日本で培われた技能や技術、知識を発展途上国へ移転することを目的として1993年に創設され、2017年11月に「外国人の技能実習の適正な実務及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」に基づいた新しい技能実習制度がスタートしました。単純な労働力の提供ではなく、名前の通り実習が目的です。

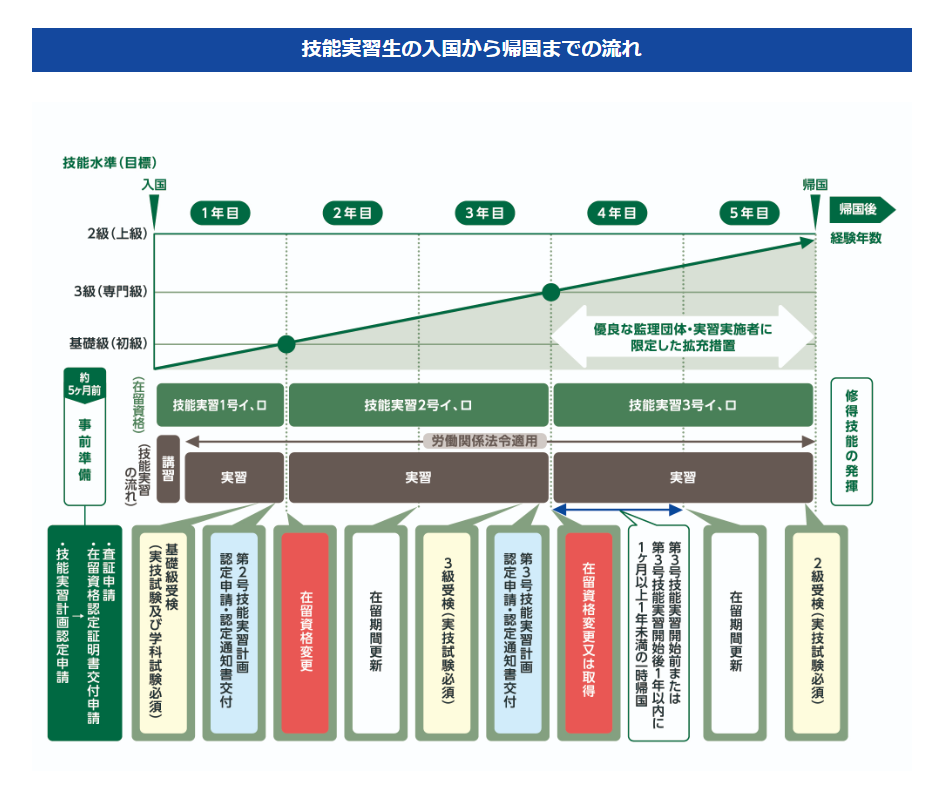

技能実習は1号(1年目)、2号(2・3年目)、3号(4・5年目)と段階的に移行し、それぞれ移行するためには技能評価試験に合格する必要があります。農業、漁業、建設、食品製造など、定められた約90職種165作業が対象で、実習が目的のため、原則として転職は認められていません。

技能実習の受け入れ方式には、企業単独型と団体監理型の2種類があります。

企業単独型・・日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

団体監理型・・事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式(日本では98%が団体監理型)

在留資格が技能実習の場合の注意点

在留資格が技能実習の場合は下記点に注意が必要です。

雇用できる職種か

技能実習の場合は、あらかじめ雇用できる職種が決まっています。自身の事業が雇用できる職種にあたるかどうかを確認しておきましょう。対象職種は、厚生労働省のページ等で確認しましょう。

厚生労働省「技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(令和7年3月7日時点 91職種168作業)」

受け入れ元企業や監理団体はしっかりしているか

技能実習生の受け入れには『企業単独型』と『団体監理型』の2つの方式があります。『企業単独型』では受け入れ企業が、『団体監理型』では監理団体がそれぞれ中心的な役割を担います。もし、実習生を受け入れている企業や、実習を監督する監理団体が倒産・解散などのトラブルに見舞われた場合、実習生は実習を継続することが困難になる可能性があります。

技能評価試験に合格できるか

技能実習生は、技能評価試験に合格できないと実習は中止となり、雇用は継続できません。勤務態度が不真面目である場合や問題と抱えている実習生の場合は、技能評価試験に不合格となってしまい、雇用を継続できない可能性があります。

技能実習制度は今後育成就労制度に変更される予定

ここまで技能実習制度について紹介してきましたが、技能実習制度は、技能の習得を目的としているにも関わらず、実態は労働力の補填になってしまっているという現状があり、今後は新たに「育成就労制度」へと移行される予定となっています(2025年8月時点の情報)。

現時点での計画では、2027年(令和9年)に施行の予定となっているため、技能実習生はどうなるかなど、施行に伴う変更点に特に注意が必要となります。それに伴い、どういった手続きが必要となるのかなどについては、専門家の方に確認するように話を進めると良いでしょう。

令和6年6月21日、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。

それにより、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を抜本的に見直し、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が創設されます(育成就労制度は令和6年6月21日から起算して3年以内の政令で定める日に施行されます。)

特定技能とは

特定技能とは、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とした制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。

また、技能実習から特定技能に移行することも可能で、技能実習の2号を修了することで、特定技能に移行することが可能な点も抑えておきましょう。特定技能には1号と2号があり、それぞれ下記のような違いがあります。

| 在留期間 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |

| 在留期間 | 法務大臣が個々に指定する期間 (1年を超えない範囲、更新で最長5年まで) | 3年、1年又は6月 (無期限で更新可能) |

| 仕事の分野 | 16分野 | 11分野 |

| 技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |

| 日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等での確認は不要 |

| 家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |

| 受入れ機関又は 登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |

特定技能1号は、介護、ビルクリーニングなど全16部の分野で受け入れが可能なのに対し、2号は11分野となります。また在留期間について、1号は最長でも5年になっているのに対し、2号は期限なく更新が可能です。

1号と2号が分けられている狙いとしては、2号はより専門的な仕事につくことを前提としています。

特定産業分野(16分野、太字が特定技能2号)

①介護 ②ビルクリーニング ③工業製品製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨自動車運送業

⑩鉄道 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業 ⑮林業 ⑯木材産業

特定技能の外国人を雇う場合の注意点

特定技能の外国人を雇う場合の注意点についてお伝えします

1号と2号の違いを理解しておく

雇用する際に、特定技能1と2では大きくルールが異なります。特定技能1号では、受け入れ期間または登録支援機関による支援の実施が求められていたり、在留期間、更新期間が異なっている、日本語能力水準を試験で確認する必要があるなど、両者の違いを把握しておきましょう。

派遣は基本的に認められない

外国人を雇う場合、安全のために間に派遣会社を挟みたいと考えることもあるかもしれません。しかし、特定技能においては原則的に派遣は認められておらず、農業と漁業の2分野のみで例外的にみとめられています。

業務範囲を守る

特定技能においては、業務を任せられる分野がきまっています。そのため、業務分野に基づいた業務以外は担当させないように注意する必要があります。また、業種によっては団体加入が必要など、細かいルールがある場合がありますので、確認するようにしましょう。

特定技能と技能実習の違いとは

特定技能と技能実習は、どちらも労働に関わる在留資格ですが、目的や性質は大きくことなっています。両者の違いをしっかりと理解して、自社にあった方法で雇用するようにしましょう。

| 項目 | 特定技能 | 技能実習 |

| 主たる目的 | 国内の人手不足解消 | 技能移転による国際貢献 |

| 根拠法 | 出入国管理及び難民認定法 | 技能実習法 |

| 対象者の位置づけ | 労働者 | 技能実習生 |

| 入国時の技能水準 | 要(技能評価試験合格) | 不要 |

| 入国時の日本語能力 | 要(JLPT N4相当以上) | 原則不要(介護職種除く) |

| 在留期間 | 1号:通算上限5年 <br>2号:上限なし(更新要) | 最長5年 |

| 転職・転籍の可否 | 可(同一分野内) | 原則不可 |

| 業務範囲 | 比較的広い(日本人同様) | 技能実習計画内の作業に限定 |

| 家族帯同 | 1号:不可 2号:可(配偶者・子) | 不可 |

| 受入れ機関の役割 | 特定技能所属機関(支援の主体) | 実習実施者 |

| 必須の外部機関 | なし(登録支援機関への委託は任意) | 監理団体(団体監理型の場合) |

| 外部機関の機能 | 支援の代行 | 監理・監査・指導 |

| 長期在留への道 | 2号への移行により可能(永住要件に算入) | 不可(特定技能等への移行が必須) |

特定技能、または技能実習の外国人を雇う方法は

人手不足が進む日本では、外国人の活用は雇用を安定させるためにも知っておきたい選択肢の一つです。特定技能、または技能実習の外国人を実際に雇用したい場合、人材紹介会社に依頼をしたり、ハローワーク等に求人情報を掲載するところから始めましょう。

ただし、外国人の採用は書類の準備等に専門的な知識も必要となりますので、人材紹介会社にサポートをしてもらったり、最寄りのハローワーク等に相談するようにしましょう。

まとめ

本記事では、外国人雇用に使える補助金や、外国人雇用についての実態を紹介しました。外国人雇用を検討しているという方は、ぜひ参考にしてみてください。